今月の一冊

第3巻

写真画論 — 写真と絵画の結婚

岩波書店1996/4/10

木下 直之

結婚論

意外に思われるかもしれないが、この本は阪神淡路大震災の産物だった。少なくとも「写真と絵画の結婚」というサブタイトルは震災がなければ生まれなかった。「はじめに」の最後に、その理由をこんなふうに忍ばせた。

「こうした写真と絵画の間の出来事は、「結婚」という幻想をめぐって起こるわれわれ人間同士の、無数の、多様な、しばしば物質的な出来事に似てはいないだろうか」。

いや、これではなんのことかさっぱりわからない? そりゃそうだろう。単に、「写真と絵画の間で起ったことは、無数の、多様な、しばしば物質的な接触による」と書くだけでもよかった。

それをわざわざ「結婚」にたとえたのは、1995年1月17日早朝に起った地震の揺れがたった20秒ほどであったというのに、揺さぶられた男と女が(ほかの組み合わせもあったかもしれないが)、その後、いとも簡単に結婚したり離婚したりしたことに結構感動してしまったからだ。大地と人間関係のそれぞれの動揺が関連し合っていることに、それこそ心を揺さぶられた。

震災結婚とか震災離婚とかいわれた。今ふりかえれば、写真画論ではなく、結婚論を書くような勢いだった。《近代日本の美術》という叢書の1冊であり、サブタイトルに「結婚」は岩波書店の社風に合わないという感じで、編集者からはやんわりと拒否されたが、聞く耳を持たなかった。

「結婚という幻想」、としたところが味噌である。一方に社会的な制度があり、一方に物質的な出来事、いいかえれば身体的な接触がある。その間に無数の幻想がある。こんな図式を頭に描いたのは、身体的な接触がなくても生じる想像妊娠というものがとても気になっていたからだ。

本当は、写真と絵画という問いの立て方がすでに間違っていて、そんな実体があるわけではない。ともに幻想に過ぎない。現実は幻想をめぐって起った無数の物質的な出来事である。19世紀の日本に焦点を絞り込んで、その諸相に目を向けていこうと考えて、この本を書いた。

透画・写真画・写真油絵・写真掛軸

たとえばこんなものがある。「透画(すかしえ)外国キングクイーン肖像」。本書の元になった展覧会「日本美術の19世紀」(兵庫県立近代美術館1990)の準備段階で見つけた。

それは板状の白い磁器で、表面に凹凸が施してある。一見、何かわからない。それを光にかざすか、裏から強い光を当てると、一瞬にして肖像が浮かび上がる。まるで魔法だ。ボタンひとつで明暗が切り替わる箱をわざわざ作って、写真のようなものとして展示した。

肖像写真から肖像画を描く商売が開港後の横浜で大いに流行った。五姓田芳柳(ごせだほうりゅう)一派はそれで稼いだ。当時の写真は小さくて、色がなく、退色しやすく、その欠点を絵画が補った。衣装は自由に替えられるから、和服姿の外国人の肖像がたくさん描かれた。写真の皮膜の裏側から彩色する写真油絵も流行ったようだ。先駆者横山松三郎が果敢に実験を行った。

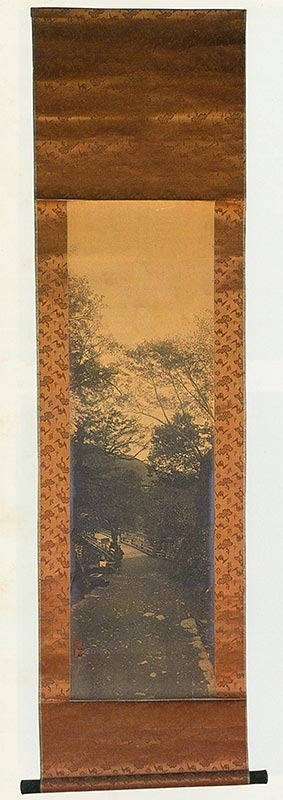

写真掛軸は神戸三宮の古書店で目にした。表装された写真は私には新鮮だったが、市場では下手物扱いされていたのか、手の届く値段だった。掛軸にしたのだから、写真も床の間に飾って鑑賞されたのだろう。時代は少し下って、明治末年のものだった。こんなふうに、そのころの写真史からはこぼれ落ちていたものを、せっせと拾い上げた。

ポルノ写真

写真史がその視野から外してきたものといえば、ポルノグラフィがある。参考書は星野長一『明治裸体写真帖』(有光書房1970)ぐらいしかなく、あとは石黒敬章さんのコレクションが頼りだった。ポルノグラフィは写真の発明とともにあったといってよいだろうが、当時も今も地下で流通し、表舞台にはなかなか出てこない。

ヌード絵画・ヌード彫刻・ヌード写真に光があたるのなら、もっと赤裸々な性表現である春画やポルノ写真をも視野に収めるべきだ。と考えて、石黒コレクションから1枚の大股開きの写真をお借りし、本書第6章「国家と写真」に、「皇国貴顕之像」の少しでも近くに置くことを意識しつつ掲載した。

本書とほぼ同時期に刊行された石黒敬章編『明治期のポルノグラフィ』(新潮社1996)、その後の石黒敬章『びっくりヌード・おもしろポルノ』(平凡社2002)にも同じ写真が載っているが、岩波書店と新潮社と平凡社では修正の度合いが微妙に違っていて興味深い。もちろん、件の編集者から嫌がられたことはいうまでもない。

木下教授はやばい

石黒 敬章

古写真収集家、ゆうもあくらぶ副会長

私は古写真を集めています。数が集まるとフシギとユカイも増えてきます。

幕末や明治期の肖像写真は、なぜ手を隠しているのか? なぜ笑顔や横顔がないのか? なぜ髭面が多いのか? なぜものすごく大きな庇髪(ひさしがみ)の女性が多いのか? 海水着はなぜ横縞のデザインなのか?

風景写真では、なぜ名所旧跡ばかりなのか? 路面電車の停留所はどこなのか? 水道栓はなぜ獅子の口から水がでるのか? 橋の親柱に書かれたひらがなの橋名は「にほんばし」「きゃうばし」でなく、なぜ「にほんはし」「きゃうはし」と濁らないのか? 内幸町に新築の都新聞社(現プレスセンタービルの場所)屋上に載っている自由の女神像に似た彫像はなにか? 各地にできた凱旋門はなぜすぐに姿を消したのか?

などなど、小さな古写真の中の画像から、いろいろなフシギが見つかります。これを調べて解決した時はフシギがユカイに変わります。

木下教授が来宅されたのはまだ兵庫県立近代美術館の学芸員時代でした。絵画と写真の関わりを研究され、私のところの江崎礼二撮影の牧口義矩(よしつね)肖像写真と、その写真をもとに五姓田芳柳(ごせだほうりゅう)が描いた肖像画を観に来られました。

それが縁で『ハリボテの町』出版の際に「凱旋門」の写真を提供しました。この本で日本の凱旋門はみなハリボテだったことが分かりました。『世の途中から隠されていること』では「骸骨との記念撮影」を掲載してもらいました。この本では肖像画や肖像彫刻にはヒゲの無い人物を探すのは難しいと書かれていて、私が古写真で感じたのと同じであり、わが意を得たりと思ったのでした。

『写真画論』は絵画と写真の関わり合いを考察された研究書です。日本写真草創期には、下岡蓮杖、横山松三郎、島霞谷(しまかこく)といった画家から写真師になった人が多かったのですが、写真と絵画の双方に詳しくなければ、こうした視点で論じることは難しいでしょう。この本には、明治期のヌード・ポルノ写真を提供しました。骨董市などのガラクタの中から探しだして収集したヌード・ポルノ写真に価値付けをしてもらえたのはありがたいことでした。

木下教授は世の中から見過ごされているもの、誰もが当たり前だ、つまらないものだと思っているものにスポットを当て、その面白さを探求しています。絵画、写真、見世物、造り物ほか、世に存在するあらゆるものに好奇心を持って取り組まれています。

私がチマチマと趣味とオタクの世界で古写真の中を散歩しているのとは違い、日本各地の大地の上を歩き、広い視点でフシギを発見しユカイに変えているのでしょう。そうしたフシギとユカイを学問に仕立て、東京大学の場で学生に教えているのは、ユカイを通り越して、やばい(今流の意味でスゴイ)です。

話は変わりますが、大英博物館で2013年10月3日から翌1月5日に、『春画―日本美術における性と楽しみ』という春画展が開催されました。日本セクション長ティム・クラーク氏より連絡があり、比較のための明治初期のヌード・ポルノ写真5枚を出品しました。世の中から隠されていた写真が、見世物小屋でなく世界一の博物館に展示されたのです。そのことを、木下教授は「最後の展示室に明治時代の春画や、春画になぞらえた写真が並んだことは画期的である」と高く評価しました(「春画のある風景」『せいきの大問題』所収)。春画展を開催した大英博物館はさすがですが、木下教授もアッパレだと感心してしまいました。

兄貴分

宮下 規久朗

神戸大学大学院人文学研究科教授(美術史学)

木下直之さんは私の兄貴分にして最大の師匠だ。約30年前、彼は私の最初の職場、兵庫県立近代美術館で隣の机に座っていた。大学院を出たばかりの自信過剰で生意気な青二才に、彼はあの静かな口調で学芸員の心得ややりがいを教えてくれた。東京から見知らぬ関西の地に来て心細く、専門のイタリア美術の研究ができなくなってふてくされていた私は、彼から日本近代美術のおもしろさを伝授され、次第に熱中するようになった。

1990年に彼が企画した「日本美術の19世紀」展を副担当として手伝ったが、この展覧会は、見世物を含めた日本近代の視覚文化を見直す画期的なものであった。その結果生まれた彼の処女作『美術という見世物』は、日本近代美術史の風景を一変させた。『写真画論』もこの展覧会の一部を発展させたものだ。その学問的な功績と影響については、近著『美術の力』(光文社新書)所収の「日本の近代美術を読み直す」という文章に書いたので、ご覧いただければ幸いである。

私が彼の家の近くの神戸の垂水に住んでいたとき、彼の次男が私の一人娘と同じ5歳だったということもあって、家族ぐるみのつきあいをしたのも懐かしい。あるとき、「ぼくはもう使わないから」と、イタリア・スペイン美術関係の洋書をどっさりくれたことがあった。彼はその後まもなく東大に移り、現在にいたる豊穣な仕事を展開する。

神戸の大震災のとき木下さんは現場でたいへん苦労したが、その頃から美術館のあり方に疑問を抱き、それを語るようになった。さらに、美術やアートという特権的な概念をも疑い、東大では文化資源学という新たな学問を立ち上げるにいたる。日本の公立美術館の虚実と限界を誰よりも痛感していたのが彼ではないかと思う。その彼が昨年から故郷の静岡にある県立美術館の館長に就任したのはまことに慶賀すべきことである。

私も早々と美術館の現場から離れたが、木下さんが見切りをつけた旧態依然とした美術史という学問を飽かずに信奉してきた。彼から大量の美術史文献を託された私にとって、それが使命だと思ったのもたしかだ。飄々としていながら好きなことにはとことんこだわり、一次資料を駆使した緻密な論を自分の言葉で語る兄貴分は、つねに私の模範であり指針である。