今月の一冊

第5巻

わたしの城下町-天守閣からみえる戦後の日本

筑摩書房2007/3/25

木下 直之

お城のなかの小学校

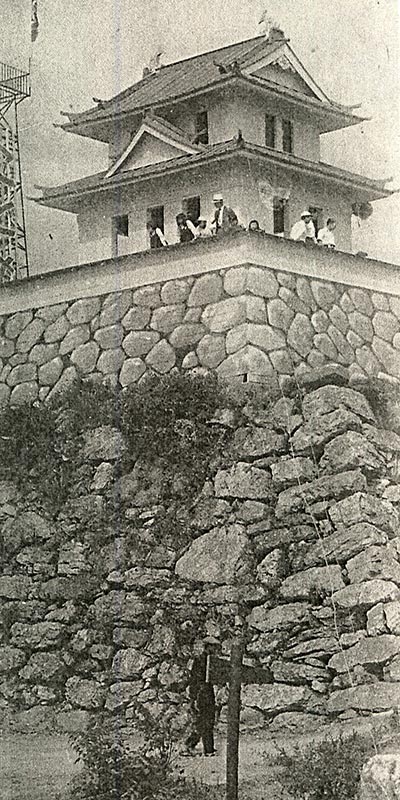

元城小学校という小学校に学んだ。その名のとおり、そこは「元お城」だった。運動場からはいつもお城が見えた。クラス写真は、こんなふうに、いつもお城を背にして撮った。この時から半世紀の時が流れ、被写体全員はすでに激しく変貌を遂げている。

小学校四年生のころだろうか、この運動場から見て描いたお城の絵が浜松市内の絵画コンクールで賞をもらった。内田賞という権威のある賞だ、ということは子ども心に聞かされたが、大人になって美術の世界に進むと、それが内田六郎というお医者さんで、私がやがて引きつけられてゆく庶民向けの泥絵(どろえ)やガラス絵の大コレクターであることがわかった。お城の絵はしばらく教室の黒板の上に掲げられていた。今でもぼんやりとその絵柄を思い出すが、それはどこに行ってしまったのだろう。

父も母も、そして祖母も、誰もが「お城」と口にしていたから、それを「お城」と呼ぶことに抵抗がなかった。物心ついたときから、それは「お城」であって、「城」でも「浜松城」でもない。たぶん、この町では、昔からずっと「お城」と呼ばれてきたに違いない。お殿様の「お」であり、「お姫さま」の「お」であり、「お屋敷」の「お」でもある。

ある時、城に「お」をつけるかつけないかで、その人が城下町生まれであるかないかがわかる、ということに気がついた。かなりの確率でそれはいえるのではないか。お城のない町に生まれ育ったら、身近な風景にお城がないのだから、映画やテレビの時代劇、小説や歴史書で学ぶしかない。そこでも「お城」を耳にするかもしれないが、「お」に実感はこもらない。そこが母語の「お城」と決定的に異なっている。

はじめにベニヤ城ありき

この本のはじまりは聖書のように明快だ。はじめにベニヤ城があった。

ある時、老いた母とふたりで、ふらりと浜松復興記念館を訪れた。空襲で焼け野原となった浜松の復興は、母の青春時代と重なっている。その結果(?)、昭和27年(1952)に結婚し、2年後に私がオギャーと生まれたのだった。

展示室に掲げられた写真パネルの中に目を疑う一枚があった。それは確かにお城なのだが、子どものころから親しんできたお城ではなかった。とりわけ驚いたのは、板に石垣の絵が描いてあったことだ。写真のそれはいったい何か、母に聞いてもよくわからなかった。

得体の知れないものに出合うと、俄然張り切ってしまう。あまり日をおかずに浜松市立図書館を訪れ(閲覧室にいた中学生時代のM子のセーラー服姿が浮かんでくるがそれはここでは関係ない)、郷土資料室で調べたところ、昭和25年(1950)に開かれた浜松こども博覧会の時に建てられたものだった。市内の百貨店が(というから今は亡き松菱百貨店が)建て、終わったら6万5000円で売りに出されたが、買い手がなかったという代物だ。すでに第2巻『ハリボテの町』を書いていた私は、迷わずこれを「ベニヤ城」と名づけた。

この博覧会から動物園が生まれたこともこの時に知った。なるほど、それでお城の中に動物園があったのかと合点が行き、まったく同じことが小田原城でも起ったと知り、またムクムクと好奇心が湧いて、「お城のなかの動物園」を追いかけた。ほかにも小諸城、高岡城、和歌山城、姫路城などにあり、富山城や高知城にもあった。これは第11巻『動物園巡礼』へと展開することになる。

忍者ごっこ

昭和25年(1950)のベニヤ城はあまりにも貧弱であったため、もっと立派なお城が欲しいという声が上がるようになった。浜松城再建期成同盟会が結成され(いかにも戦後らしい命名だ)、募金活動が行われ、今度は鉄筋コンクリート造の天守が昭和33年(1958)に竣工した。その募金活動に使われたという貯金箱を角川書店の編集者高取利尚さんがお持ちだった。高取さんは同郷の先輩で、浜松の実家からわざわざ持ってきてくださった。それを有難く頂戴し、この本の表紙に使った。

この天守が元城小学校の運動場から毎日眺めたお城である。小学校入学が昭和35年(1960)だから、お城はまだ「築2年!」、ボクたちワタシたちは新築ピカピカのお城を見ていたんだ。

そこはもちろん放課後の遊び場だった。「隠密剣士」(TBS、1962-65放映)や「忍者部隊月光」(フジテレビ、1964-66放映)というテレビ番組に感化された。テレビゲームなんてない時代だから、自らの身体を張って忍者にならなければならない。全部アナログだ。

普段着だけれど(ちなみに当時の日本にまだTシャツというものはなかった!)、気分はもちろん忍者の衣装に身を包んでいる。その姿で、石垣をスルスルと上り、さらには屋根の上を駆け巡って敵と闘う。どんなに高い場所から飛び降りても、ふわりと着地することができる。背後から襲いかかる敵を、振り返りざま一刀両断にする。手裏剣(しゅりけん)が敵の身体にブスブスと刺さる。さすが忍者、石垣の上から無言で落ちてゆく。こんなことを書いていたら切りがないな。

当時は、天守と天守台の大きさが違っていることに何の疑問も持たなかった。むしろ、そのスペースは戦(いくさ)の場にふさわしいものだった。そのズレは、建設資金が不足したため、天守台に応じた天守を建設できなかったからだと知ったのは、ずっとあと、『わたしの城下町』を書いたさらにあとだった。貯金箱の数が足りなかったのだ。

『わたしの城下町』のころ

大山悦子

本書編集者

木下先生はおもむろに紙に「奇想天外」と書かれた。連載のお願いをしに研究室に伺った時のことだ。「それまでなかったアイデアというのは、天の外からやってくる」、今度の連載の内容は天の外からやってきたいろいろな奇想について書いたらどうだろう、とおっしゃった。壁には日露戦争の凱旋門の写真が貼ってあった。

その「奇想」が具体的に何なのかよくわからなかったけれども、それは面白そうに思えた。『美術という見世物』を興奮して読んだ私にすれば、木下先生の頭の中にあった「奇想」は、誰も気がつかなくて、知ったら世の中が違って見えるくらい興味深いことに違いなかったからだ。

さて、次に研究室を訪ねたら、連載のテーマの「奇想」は、少しその形が変わっていた。正確に言うと変わっていたのではなく、具体的に「奇想」は「日本の城」へと実を結んでいたのだ。

それは、今も日本各地に残る古き日本の城を訪ねて歩く――そういうテーマではない。今や平和になった時代に、新しく築城されたり、修復された城を訪ね歩き、その存在意味を探りながら、東海道を下るとおっしゃる。この旅は東海道の終着地、京都や大阪を越えて、四国・九州に渡り、沖縄まで足を延ばすのだけど。

こうしてスタートした連載『わたしの城下町』は江戸城すなわち宮城(きゅうじょう)をスタートして、ホンモノ、ニセモノ取り混ぜて日本人が本当に城好きなことを実証し、天守閣から平和な日本に住む人々の思惑や夢を浮き彫りにした。さらに連載が終わった後、3年という月日をかけて大きく加筆し、単行本として世に出た。

さて、ここで特筆したいのは本の袖に載せた著者写真だ。二人の少年は、木下先生と弟さん。撮影したのはお父上の満直さん。そして背景にはどっしりと浜松城が。昭和ってこういう時代だったなと改めて実感すると共に、木下先生は城をテーマに書くことはこの時から決まっていたような気がしたのだが。

わたしの城下町

北原糸子

立命館大学歴史都市防災研究所、客員研究員

「格子戸をくぐりぬけ,見あげる夕焼けの空に,だれが歌うのか子守唄,わたしの城下町」と歌う小柳ルミ子の歌は,レコード大賞も獲得,当時は街の喧騒のなかであちこちから聞こえてくる「はやり歌」であった。しかし,木下直之の『わたしの城下町-天守閣からみえる戦後の日本』という本のタイトルだけからは,小柳ルミ子の歌のタイトルを借りながら,却って,この歌に天守閣が登場すると勝手に思い込ませられる。実は,「わたしの城下町」にはお城は一言も登場しないし,冒頭の「格子戸をくぐりぬけ」という表現に何か古い街を思わせるものがあるというだけなのである。だが,それを逆手にとって,本のタイトルにしてしまう木下さんの余人に真似のできない発想力には脱帽だ。

本書は,高度成長期前後にかつて城郭が存在した町が一斉にコンクリート造の城をつくって,町のシンボルにしようとさざ波のように全国に波及した動きを追っている。城といっても,もちろん城郭全体ではない。町は天守閣だけで充分にかつての地域の中心であったことが再現されると見込み,さらにはありもしなかった天守閣の再建案も各地で浮上した。

ところで,地震や台風などの災害で城郭の石垣は崩れることも多かったが,江戸時代には武家諸法度の規定があって,幕府に再築願いを出す必要があった。しかし,再築の許可が下りても,直ぐには行われなかった事例が少なくなかったのである。財政難という理由もあったが,城は江戸時代初期とは違い,もはや空間に威厳を刻印するものではなくなっていたからである。江戸時代には天守は雷に狙われやすく,京都二条城,大坂城も雷で焼失後は再建されなかったし,明暦の大火(1657年)で焼失した江戸城天守閣が再建されなかった例はその最たるものである。にもかかわらず,昭和になって天守閣の再築,あるいは新築という歴史的逆説現象が起きた。この点について,天守閣再現にまつわるさまざまなあれこれを調べながらも,木下さんは天守閣再建に意気込む地域の人々の心持を汲み取り,愛情をこめて書いている。この点がまた木下さんの持ち味でもある。

わたしの城下町に潜む大名

寺尾美保

文化資源学研究専攻(文書学)博士課程、元尚古集成館学芸員

鶴丸(鹿児島)城は、明治6年(1873)の火災、同10年(1877)の西南戦争の戦災で主要部分を失いながら、第七高等学校造士館、鹿児島大学と姿を変え、今日、その周辺は行政機関や文化施設が密集した高級住宅地として知られている。そこから約4キロ離れた別邸仙巌園(せんがんえん)に隣接する島津家の歴史史料館で働いていた私にとって、往事の城下町を想像することは難しいことではなかった。だから、「お城は、武威とは対極の何ものかを示す場所に変わった」(13頁)ことを自然に受け入れていた。しかし、この本を読んで愕然とした。そこに問いをたてれば、地域の変遷とともに、私の研究課題である「大名はいかにして華族となったのか」を考えることもできるではないか!!

「明治維新は、幕末に攻め立てられた長州藩の立場を一挙に逆転したばかりでなく、藩内での人間関係をもひっくり返してしまった」(305-6頁)という一文も衝撃的だった。幕末のお城と戦争の関係、華族の海外渡航と銅像への理解、藩主と藩士の銅像の建立時期・銅像建立を担う人物・彫刻家の比較などからの考察である。本書に多くの銅像が登場するのは、かつての城下町に潜む殿様たちのあり方が、お城の変遷を考える一つの鍵になるからであろう。そしてこの検証は『銅像時代』にも受け継がれていく。

大名は、明治維新によって、かつて治めていた土地や人民と切り離された。「現役から無用の長物へと、お城は一気に転落してしまう」(13-14頁)という表現と同じく、支配者階級であった彼らもまた現役の座を奪われた。にもかかわらず、今なお、「かつてのお殿様」と呼ぶべき存在が色濃く残る地域があることは誰もが認めるところであろう。それは、制度と現実、制度とそれを取り巻く人々の心持ちにずれが存在していたからに他ならない。そのずれを実証的に浮かび上がらせ、ずれを許した明治という社会を考えてみたいというのが私の研究である。そしてそれは、「無用の長物」と表現しながらも、「お城」が姿や役割を変えながら生き残り、「わたしの城下町」が再構築されていく様を追いかける本書の意図にも通じている。そんな私にとって、藩士の銅像が藩主の銅像より先に登場したという、大名・華族研究では聞いたこともなかった指摘に驚きつつ、遅れたが故に藩主の銅像が立派な出で立ちとなり、それが故に金属回収の波には逆らえなかったという、三段論法のような内容は、鮮やかすぎでちょっと嫌になった(笑)。

2012年に文化資源学研究科に入学した私は、約4年間、各自の研究を2時間かけて検討する近代史研究会を主宰していた。そこで、「すごく面白いけど、もう木下先生が指摘しているよね」というコメントを何度も聞いた。私にとって本書がそうであったように、文化資源学研究室に在籍する学生の多くは、木下研究を壁に感じる瞬間があるらしい。

先生の著書には、ふわりとしたタイトルからは想像できない、膨大な史資料が使われている。問いの秀逸さと、実証的見地を繋ぐ構成力。見習いたいけど、なかなか届かない。だから、先生にはあまり私の研究に近いことについて考えて欲しくない。というのは嘘で、この本に潜む大名(華族)ネタは、受け継がせていただこうと思っています。その時は、ちょっとパクって「大名の城下町」というタイトルにしようかな。