今月の一冊

第12巻

麦殿大明神ののんびりした一日

木下 直之

0

さて、最終巻でもあるこの本はまだ世の中のどこにも存在しない。それどころか、最終巻が本当にこの本なのかさえ、ここに至ってなお定かではない。この一年間、web版「木下直之を全ぶ集める」展では、「木下直之全集」の構成員が和気あいあいと肩を寄せ合う集合写真を終始掲載してきたが、その一番右端でひとり頼りなげに、どことなく場違いな感じでひょろりと立っていたのがこの「麦殿大明神ののんびりした一日」と題されたコクヨのファイルである。一見して、影が薄い。

1

麦殿大明神(むぎどのだいみょうじん)がつくりものの世界の住人であることは、烏犀角(うさいかく)という薬の袋でつくった鎧に身を固めていることから一目瞭然であろう。紙の袋だから鎧としては役に立たないなどと考えれば、それはつくりものの世界の法則を知らない人だ。

うっかり「住人」だなんて書いてしまったが、もちろん、麦殿はわれらのような人ではない。畏れ多くも大明神である。われらのために、日々病と闘ってくださる神様だ。麦の穂の先端にある棘状の突起を「はしか」といい、これを以て麻疹(はしか)と闘った。麻疹をもたらす麻疹神を相手にしたのだ。麻疹神を踏みつける麦殿の絵姿を家の中に貼っておくだけで霊験あらたかだった。

出自は謎に満ちているものの、「麦殿は生れながらにはしかして、もがさの跡は我身なりけり」という呪い歌が知られ、「もがさ」は疱瘡(ほうそう)のことだから、麦殿は麻疹ばかりか疱瘡退散にも大いに力を発揮した。

(A)

<麦殿大明神>

歌川芳盛/国際日本文化研究センター蔵

麦殿の絵姿はこれまでに少なくとも4点知られている。最も古いものが幕末の浮世絵師歌川芳盛(よしもり)描く錦絵である(A)。麦殿は文久2年(1862)の江戸にいる。6月の終わりごろから麻疹が大流行し、7月に入ると死者が急増した。神田雉子町(きじちょう)ほか6町の名主斎藤月岑(げっしん)が「寺院は葬式を行ふにいとまなく、日本橋上には一日棺の渡る事、貳百に曁(いた)る日もありしとぞ」と書いている(『武江年表』)。また『藤岡屋日記』によれば、6月から8月の間に14210人が死んだという。江戸市中はパニックだった。すがるものは麦殿大明神をおいてほかになかったのである。ちなみに、芳盛は前年に師の国芳を亡くしているが、その死因は麻疹ではなくどうやら中風らしい。

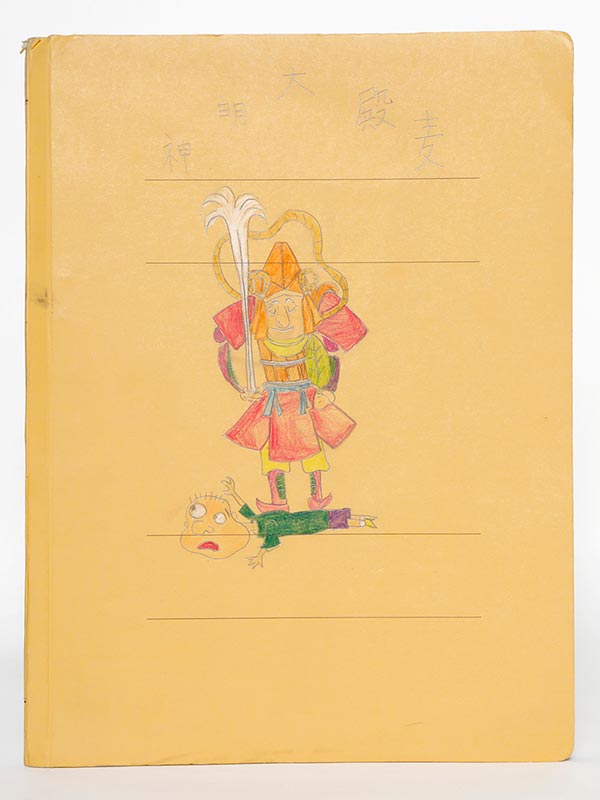

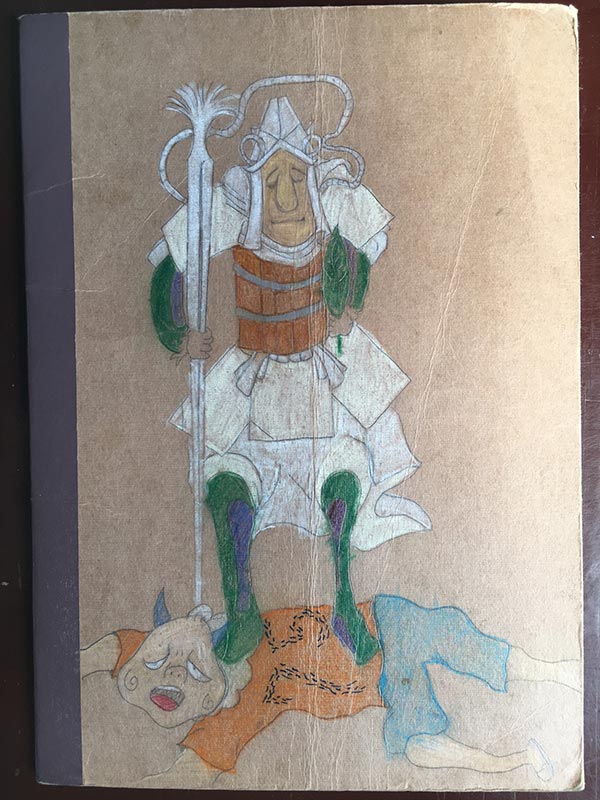

つぎの絵姿はずっと時代が下って、木下麦(ばく)が「麦殿大明神ののんびりした一日」と名づけたコクヨファイルの表紙に描いたものだ(B)。稚拙な画風から、絵師がまだ小学生だった2000年頃と思われる。ついで無印良品ノートの表紙に描いたものがあり、踏みつけられた麻疹神のTシャツに記された背番号75が制作年の手掛かりになる(C)。数字はわたしがいつも持ち歩いているノートの通し番号(第1号は1989年、そして現在の第120号は2018年)だからだ。最後は近年web上に出現した麦殿だ(D)。いずれも木下麦の手になるものだが、麦殿がだんだんと現代風に変身しているのがわかる。Dには坐像と歩行中のバージョンもある。

(B)

©BakuKinoshita

(C)

©BakuKinoshita

(D)

©BakuKinoshita

ちなみに、木下麦と麦殿大明神とは単に「麦」の一字を共有しているにすぎず、血縁関係はない。あるはずがない。麦殿は神様だし、麦は人間だからだ。

さて、麦殿大明神は江戸で麻疹退治に忙しい毎日を送っていた。麻疹神を押さえつけたままではトイレにも行けないじゃないか。薬屋の子どもとして、せめて一日でも仕事から解放してさしあげ、ゆっくり休んでもらいたいと思うようになった。

すでに第2巻『ハリボテの町』のあとがき「私、駅前薬局の息子でございます」で明らかにしたとおり、浜松駅前の薬屋の子に生まれたわたしは、いつの日か『薬屋の子どもたち』という本を書いて、薬屋という不思議な商売について考えたいと思い(なぜ店頭にゾウやウサギやカエルの人形がいるのか、なぜ白衣姿の父は店にやって来る子どもたちにオモチャの景品をばらまいていたのかなどと)、ファイルまで作っていたのだが、それは今も未完成のままだ。「式亭小三馬、守田宝丹、中内功、松井康子、笠原美智子、唐沢俊一、都築響一、マツモトキヨシ」など仮のリストは作ってみたものの、いったい誰が薬屋の子どもなのか、探すのがとても大変なんだ。

麦殿大明神に出合ったのはそんな時だった。なんだか昔からの知り合いのような気がした。そこで「麦殿大明神ののんびりした一日」というファイルをつくり、麦殿を現代にお招きし、日本の風景を見てもらおうと考えたのだ(それではのんびりできないというツッコミは脇にかわして)。いっしょについて歩いて、そのドキュメントを本にするという心づもりだったのだが、いつものとおり、わたしのそうした計画はたいてい実らず、ファイルばかりが増えてゆく。

2

文久2年の麻疹騒ぎも秋に入ってなんとか収まったというので、「そっちに行ってもいいよ」という待ちに待った返事が江戸から届いた。

指定された待ち合わせの場所は京浜急行電鉄金沢文庫駅前、藤屋金物店の店頭、そこに現れるということで、2018年11月某日、ギャラリースタッフとともに、朝から出迎えに行った。すると、麦殿は金物店の商品を使ってみるみるその姿を現し始めたのである。

はじめにポリバケツがふたつ積み上がった。ジョウロが組まれて両膝になると、その先からヒシャクが出てきて足になった。バケツの上にヤカンが逆さまに置かれ、しばし首を傾げながら顔の向きを調整している。ようやく視点が定まったようだ。ボールの兜を被り、魚を焼くアミで後ろからの矢に備え、胸板はユタンポ、袖や胴回りをチリトリで固めるうちに勇ましい鎧武者が姿を現した。ポテトマッシャーの右手に鮮やかな緑色のデッキブラシがしっかりと握られ、左手には「多羅葉(たらよう)の葉」のつもりの泡立て器が水戸黄門の印籠よろしく「これが見えぬか」と言わんばかりに突き出される。ホース製の衣は仁王像の天衣のように猛(たけ)り立ち波を打つ。最後に兜の頂きにロートがぽんと置かれてついに降臨。合計21,794円。それはこちらが払わねばならなかった。麦殿は円もカードも持っていなかったから。

3

あれれ、ここが金沢文庫なの? すっかり変わってしまったな。こんな駅はなかったし。若いころには、よく称名寺(しょうみょうじ)の金沢文庫に調べものに来たものだ。幕府の書物奉行だった近藤守重が『金沢文庫考』(1822)を著したころから、この文庫の見直しが始まったのだよ。

病と闘うためには、なんといっても中国の医術に通じなければならないからね。日本人医師による『麻疹精要(せいよう)』(1731)や『麻疹日用(にちよう)』(1753)なども必読書だった。もちろん、勉強のあとには金沢八景に足を延ばして、江戸前の穴子を塩焼きにして、一杯やりつつ美しい景色を楽しんだものだ。

ええっ、島と島の間を埋立ててしまったって! いったいどうして? なんてバカなことをしてくれたんだ。

ところで、あんたたち、ヘンな服着てるね。まるで異人だな。股引をはいているお前は大工か。これからよろしくな。呼んでくれてありがとう。さあ、出かけよう。どこへでも案内してくれ。何? 最初に工務店? 大工の店だか組合だか何だか知らないが、まあいいだろう、連れて行ってくれ。

4

というわけで、竹中工務店東京本店ビルの一角にあるギャラリーエークワッドの「木下直之が全ぶ集まった」展会場に、麦殿大明神は無事お着きになり、どっかりと腰を下ろした。ブリキの鎧がガシャガシャと鳴って、ロビーにいたサラリーマンたちを振り返らせた。

金沢文庫からギャラリーのある江東区新砂までは京浜急行、都営浅草線を乗り継ぎ、日本橋で地下鉄東西線に乗り換え、所要時間はおよそ1時間、品川までの30分は窓外の景色に目を奪われていたようだったが、電車が地下に入ると何も見えないと言って気分を害し、隅田川を渡ったことをいくら説明しても信じてもらえなかった。新砂の地名を出してもご存じない。熊本藩下屋敷のあった辺りと言ったら、「ああ深川洲崎十万坪か、広重が「名所江戸百景」に描いていたな」と納得してくれた。ともあれ、麦殿にとっては江戸の外れも外れだった。

さっきまで文久2年の江戸にいた麦殿には、会場の冒頭に飾られた『神田明神祭礼図巻』の行列図は珍しくもなんともない。それどころか、猛威をふるった麻疹を退散させるために、この年の夏には町々から山車が引き出されたことをやっぱり『武江年表』がこんなふうに書いている。「大なる車楽を曳渡し、伎踊(おどり)・邌物(ねりもの)を催して街頭をわたす。此風俗一般になり、又諸所の神社にも臨時の祭、執行せしもこれあり」。

麦殿には、つくりものよりも作品という考え方がはるかに珍しかった。つくりものは「作物」とか「造物」と書く。そこにいう「物」がいつなぜ「品」に取って代わられたのか。同じく、「建物」を「建築」と呼ぶこともなかなか受け入れてはくれなかった。肝腎要の「もの」はいったいどこに行っちゃったんだと。

なにしろ、麻疹という病気を相手にするのだって、麻疹神という邪悪な姿をした「もの」をしっかりと押さえつけておかなければならない世界にいたのだから。

麦殿は少し落着いたようだった。周囲をぐるりと見渡して、こうつぶやいた。

5

ここはいったいどこなんだ。ギャラリー? なんじゃそれは? なるほど、いろいろなつくりものを見せる場所なのか。それなら浅草奥山か両国橋西詰の広小路にでも建てればよいものを、なんでまた洲崎十万坪に? それにしても、なかなか頑丈な建物だな。まるで御殿だ。江戸では、見世物小屋はもっぱら仮設だったから、丸太で柱を組んだらあとはムシロを掛けるだけだったよ。あるいは絵馬堂、そこは屋根と柱はあっても壁のない場所だが、奉納された絵馬の評判を聞いてたくさんのひとびとが集まって来る。風が吹き込み、雨だって降り込み、早く見に行かなければ、絵馬は色褪せてしまう。それが当たり前。誰も文句は言わない。あるいは料亭の階上、隅田川に面した大広間で、注文に応じて絵師や書家が客の目の前でたちどころに絵を描き、書を認めてくれる。傍らでは、飲み食いする客が川風に吹かれてすっかり出来上がっている。暑い日は暑い、寒い日は寒い。それに比べれば、ここは暖かいな。あんたたちはギャラリーばかりでなくミュージアムというものも手に入れたようだが、つくりものを後生大事に守っているようだね。雨ざらしなんてもってのほか、温湿度管理を徹底させ、盗難や火災や震災に備えて、未来永劫、絶対に劣化させないんだって? 何を考えてるの? さっきから気になっていたのだが、ずいぶんと静かだね。話をしたら注意されるって信じられないよ。口上はいないの? そうか、本人が時々やって来ては口上を述べるのか。

6

というわけで、麦殿は、紙芝居式ギャラリートークという名前で行ったわたしの口上を二度三度と聴いてはくれたが、江戸に帰る日はすぐに来てしまった。のんびりできたのかどうかはわからないが、現代日本を垣間見てはくれただろう。その日本を気に入ったかどうか、それもわからない。金沢文庫駅前に現れた時と同様、「おさらば」とだけ口にすると、あっという間にその姿を消した。気持ちがよいぐらいの立ち去り方だ。未練は何も残さず、金物だけがひと山あとに残った。

という麦殿大明神の東京日記『麦殿大明神ののんびりした一日』ならぬ『麦殿大明神ののんびりした101日』は、これから江戸で執筆されるのだろう。麻疹神を踏みつけながら。その予告編を兼ねたこの『木下直之を全ぶ集めた』(晶文社、2019年)が実は最終巻なのである。

鼻をあかす

池内 紀

ドイツ文学者・エッセイスト

木下さんとは木下さんの神戸時代に知り合ったから、もう20年以上のおつき合いになる。知り合ってまもなくのことだが、そのころ私は温泉にコッていて、奥三河どんづまりの一軒宿から帰ったばかりだった。木下さんが浜松の生まれと知って、浜松からタクシーで奥三河の入口にさしかかったとき、凱旋門を見つけた話をした。

「ストップ、ストップ!」

運転手に声をかけて、鎮守さまの石段にかかる手前の古びた、武骨な造りものを見に行った。

「コンクリートであまりに頑丈にこしらえたので、取り壊せなくなったのでしょうね」

そのとたん、日ごろは柔和な木下さんの顔が、ほんの一瞬、こわばったような気がした。ご当地の逸品を見逃していたとは、うかつ千万――われ知らず「近くても遠いモノ」の先生の鼻をあかしたわけだ。

以後は連戦連敗、木下さんはヘンなものをいろいろ見つけてきて、ハガキで知らせてくれる。古ぼけた銅像、妖(あや)しい人形、思いがけない肖像、ハリボテの城…。美術史家、木下直之のおかげで美術史が、いや、世の中そのものがうんと楽しくなった。これまで学者たちが「キッチュ<まがいもの>」のひとことでかたづけ一顧だにしなかったもの、それがひとたび木下直之の目にとまると、みるみるまがいものがホンモノになる。意味深い美的遺産として、日本人の精神史をいろどった証拠物件になる。それは虚実の間で遊ぶことをこころえていなくては、とうていできない果敢な芸当なのだ。研究室のお勉強では、もとより深層にとどかない。迷い犬のように路上を徘徊して、探し当てなくてはならぬ。

ところで木下さんの著書『近くても遠い場所』には、1945年9月、アメリカ軍艦ミズーリ号において、無条件降伏文書に署名する日本の全権外務大臣重光葵(しげみつまもる)の写真が付されている。私はたまたま、頭のいい旧制中学生の葵を高校、大学とやるために、父親が町(現・大分県杵築(きつき)市)の有志5名から学資を借りて、10年で完済したときの借用書のコピーを持っている。その文体と利子の額が、本来、日本人にそなわっていた倫理観の証言役のように思えてならない。これで木下さんの鼻をあかせるゾ―。コピーを手に入れたとき、即座にそう思ったことをまざまざと憶えている。

未完成の『木下直之全集』

盧 ユニア

文化資源学修了・ソウル大学奎章閣韓国学研究院研究員

木下先生とお会いしたのは2010年、「動物を展示する」という授業だった。私は近代工芸を勉強するため留学を決めたが、近代という時代も工芸というジャンルも既存の美術史学ではきちんと語り得ない領域なのではと疑いを持っていたところ、「文化資源」という専攻を知ることになった。専攻名はどうにか分かってきたが、初めて参加した先生の授業で「オナガドリ」という単語の意味が分からず辞書で引きながらここで大丈夫かしら、と 呆然としたことを告白しておく。今になって思えば、「美術」というジャンルの中に含まれながらも実際は含まれなかった部分が大きい「工芸」を研究することにおいて、先生にお会いできたことは天運だった。

博士論文のための初相談のとき、先生は「史料と正面で向き合わなきゃ」と仰った。あれ?どこかで聞いたことあるな?それは、ドラマ『のだめカンタービレ』の千秋先輩のセリフ、「音楽に正面から向き合いなさい」だった。こんな言葉を実際使うんだなと、不思議と頭を打ったその日本語の響きは、今も鮮明である。先生の研究はいわばポストモダニズムの文脈にあるとも言えるが、その方法論は決して欧米から借りてきたものではない。日本の百余年前の実際の史料そのものから出発し、独創的かつ鋭い通察力で近代以前と現在をつなぐものである。いわゆるファインアートとそうではないもの、学問と非学問の境界を自由に往来する先生の実践力と筆力は私の永遠のロールモデルだ。

私は留学二年目に出産し、助ける人のいない異国の地で研究と育児を並行しなきゃいけなかった。先生の配慮の下、研究室や遠足に子どもを連れて行ったりもした。鎌倉のお宅に伺った日の、手をつないで歩く先生と娘の後ろ姿の写真は私の宝物だ。いつしかその子は小一になり、先生は今年退任を迎えられるが、これからも豊かなご研究の成果を見せてくださることに間違いない。そうした意味で、今回の木下全集は未完成である。